Eva Husson ist Autorin und Regisseurin. Ihr zweiter Spielfilm Girls of the Sun , ein Film, der von der wahren Geschichte weiblicher Kämpferinnen gegen ISIS inspiriert wurde, hatte seine Weltpremiere in Cannes und läuft jetzt über die Cohen Media Group in ausgewählten Kinos. Ihr Debütfilm Bang Gang feierte 2015 im Wettbewerb des Toronto International Film Festival Premiere und wurde auch für die BFI-Festivals in London, Rotterdam und Ramdam ausgewählt. Husson war die meiste Zeit ihres Erwachsenenlebens eine Nomadin und lebte zwischen den USA, Frankreich, Spanien, England und Puerto Rico, wurde jedoch in Frankreich geboren und aufgewachsen. Sie hat einen Master in Englischer Literatur und einen BA in Spanischer Literatur von der Sorbonne-Universität sowie einen MFA in Regie vom American Film Institute in Los Angeles. (Bild von Caitlin Cronenberg.)

Tod

Eva Husson

Vater

Filmessay

Mädchen der Sonne

Wörter.

Mir fehlen seit Monaten die Worte.

Keine Worte zum Tragen, keine Worte zum Schreien, keine Worte zum Ausspucken, trotz der wahnsinnigen Gewalt, die in meinen Eingeweiden nistet.

Purer Schmerz.

Der Schmerz, der knurrt, der Schmerz, der zittert, der Schmerz, der aus dem tiefsten Inneren kommt, der Schmerz, der mit uns zum Leben erwacht, der Urschmerz, der nur zweimal im Leben auftauchen kann, der tellurische Schmerz des Verlusts des Vaters oder der Mutter. Der Verlust der Verbindung darüber, der Verlust des primären Schutzes.

Ich bin erwachsen und doch plötzlich wieder ein Kind. Ich tauche in den Zustand ein, von dem man dachte, man würde ihn nie wieder erleben, eine sehr körperliche Verbindung zu der Person, von der man abstammt. Das Gefühl, dass sich der eigene Körper in den Körper der Eltern ausdehnt.

Mein Vater ist gestorben, sein Tod war schrecklich. Geplatztes Aneurysma oder Aortenblutung, das weiß man nicht so recht. Vielleicht sogar beides. Die einzige Gewissheit: Der Körper ist ein Wrack. Aus der Aorta strömt Blut. Es dringt in den Bauchraum, den Mund, wahrscheinlich ins Gehirn ein. Bilder, Gerüche und Geräusche aus diesen 24 Stunden im Krankenhaus greifen Tag und Nacht meinen Geist an. Die rote Flüssigkeit, die den Mund füllt, verfärbt ständig die Gaze, die die Lippen vor der Intubation schützen soll, es aber nicht tut – er wird mit dem Abdruck des Plastiks auf seiner Haut sterben. Das Gurgeln des Blutes, das ihm die Atmung behindert, beschwört immer wieder das Sounddesign eines schlechten Horrorfilms herauf – nur ist es mein Leben und mein Papa, und ich kann es nicht abstellen. Der kalte Schweiß, der sich immer wieder auf seinem ganzen Körper bildet, dieser eiskalte, düstere Schweiß, der seine Haut wie eine Warnung bedeckt – er geht, er geht – und den ich zu bekämpfen versuche, indem ich ihn mit meiner Strickjacke zudecke und verzweifelt versuche, ihn aufzuwärmen, denn wenn einem warm ist, ist man am Leben. Wenn einem warm ist, ist man am Leben. Aber Papa ist kalt und hat einen Blutdruck von 45/30, was mathematisch einem Todesurteil entspricht.

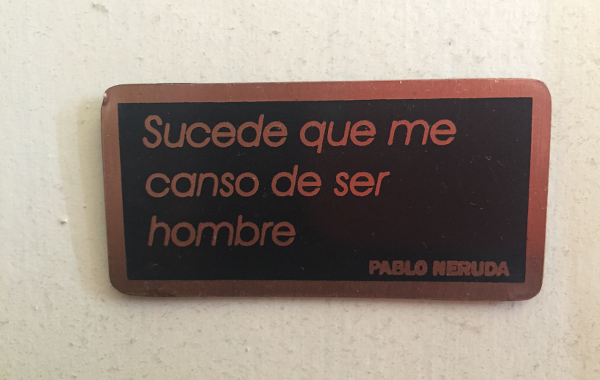

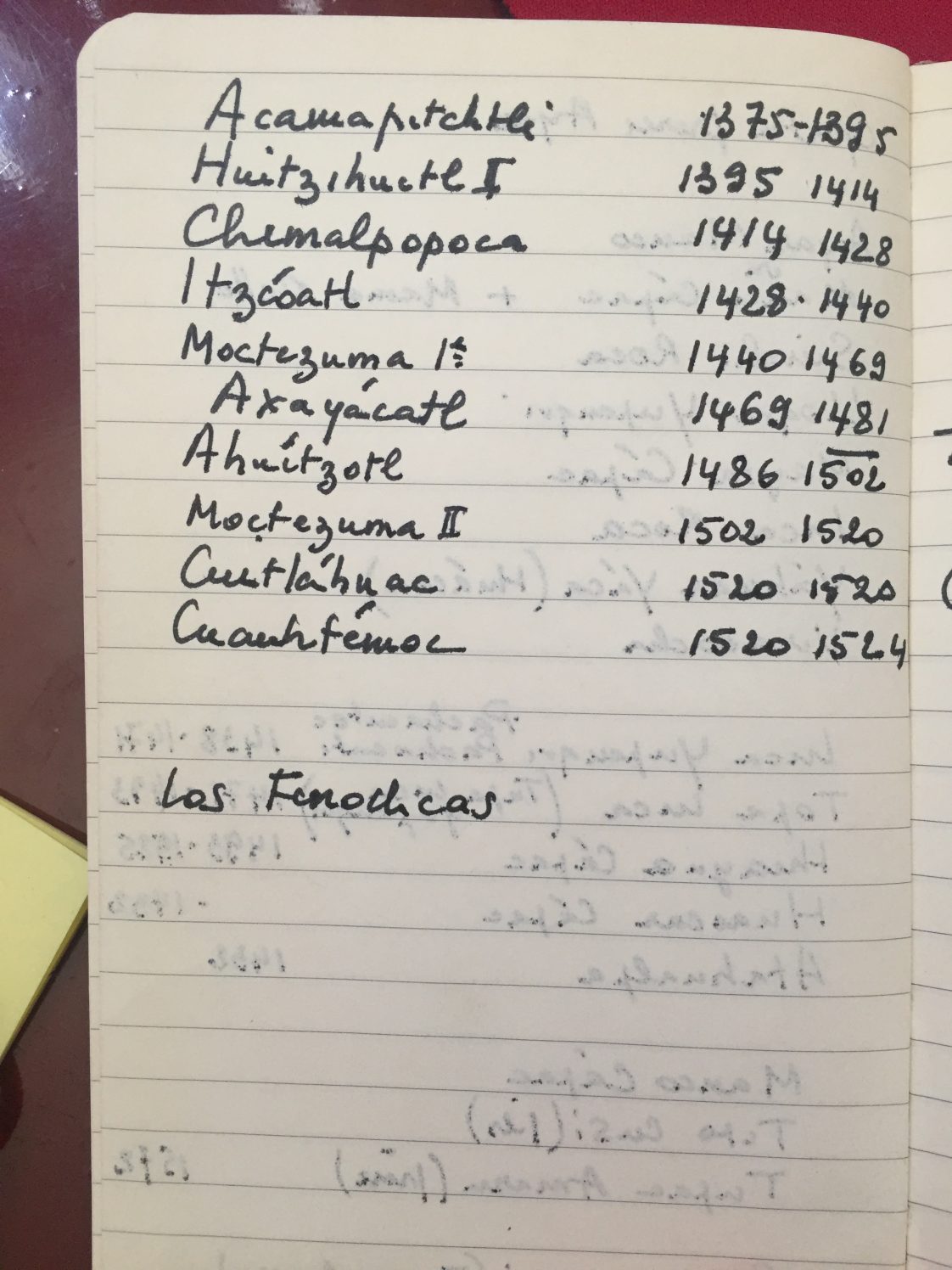

Ich rief ihn an diesem Tag an. Ich hatte ihn seit ein paar Tagen nicht angerufen und verspürte den Drang, ihn anzurufen, ihm zu sagen, dass ich an ihn dachte. Er kämpfte zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr gegen den Krebs, war immer wieder im Koma, immer wieder im Krankenhaus, während ich immer wieder beim Drehen war, immer wieder beim Schneiden, immer wieder beim Zug, immer wieder beim Zug, um die dreistündige Fahrt zu ihm anzutreten. Er musste jede Art von Folter ertragen, die die moderne Medizin zu bieten hat: Bestrahlung, Chemotherapie, eine gewaltige Operation – eine gewaltige Metzelei. Er blutete so stark, dass sie ihn brutal aufschneiden, den Magen herausnehmen und die rechte Lunge mit solcher Kraft in den hinteren Teil seines Brustkorbs drücken mussten, dass sie sich monatelang nicht wieder aufblähen wollte. Er erlitt eine Herzinsuffizienz. Kurz gesagt, sie taten, was sie konnten, und retteten sein Leben, aber nur knapp. Danach heilte die Narbe an seiner Speiseröhre nie wieder vollständig; eine Zeit lang konnte er nicht einmal essen. Sein Körper kämpfte ums bloße Überleben. Nach seiner Genesung war er ständig müde und las nicht einmal mehr. Wenn mein Vater nicht las, war das wie eine Katze, die sich nicht putzt. Er war Spanischlehrer, ein Intellektueller, ein Mann, der wissenschaftliche Bücher über die Kultur der Azteken oder Inkas, über indigene Poesie, über die Inquisition, über den Völkermord an den Ureinwohnern durch die Spanier unterstrich, und er war fasziniert von Südamerika. In Gedanken war auch meine Mutter, die 18 Monate zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte und für die eine vollständige Genesung damals wie ein ferner Traum schien; es war, gelinde gesagt, eine anstrengende Zeit gewesen. Sie waren seit 30 Jahren geschieden und hatten zum Glück Ehepartner, die sich um sie kümmerten – auch wenn es mit meinem Stiefvater, einem Philosophielehrer, der nicht gerade der praktischste oder freundlichste Mensch ist, schwierig war. Als mein Vater mir sagte, er würde mich nach seinem Arztbesuch zurückrufen, fühlte es sich wie ein Routinegespräch an. Ich habe auch nicht zu viel in seine WhatsApp-Nachricht um 15:21 Uhr im Familiengruppenchat hineingelesen: „So ein Mist. Ich gehe in die Notaufnahme. Es ist möglicherweise ernst, es hängt mit der Narbe zusammen. Hoffentlich ohne Folgen. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. ILY“

ILY. Ich liebe dich. Das Familienwappen seit Anbeginn der Zeit. YFWLY: DEIN VATER, DER DICH LIEBT. YDWLY: Deine Tochter, die dich liebt. Ich werde dieses Akronym nie wieder lesen, YFWLY. ILY schloss zum ersten Mal seit 30 Jahren meine Mutter mit ein.

Ich wünsche Ihnen alles Glück dieser Welt.

Seine Frau ruft mich um 5 an. Sie schluchzt die ganze Zeit, so aufgebracht, dass ich nicht verstehen kann, was sie sagt. Er hatte angefangen, eimerweise Blut zu erbrechen, sie hatten sie aus der Intensivstation geholt, mehr wusste sie nicht. Ich erinnere mich an die Schuldgefühle. Ich tat das Sinnloseste der Welt – ließ mir eine verdammte Laser-Haarentfernung machen –, während mein Vater im Sterben lag und in seinem eigenen Blut lag. Viel, viel später erfuhr ich, dass er die ganze Nacht Blut erbrochen hatte. Blutgerinnsel. Er hätte mitten in der Nacht in die Notaufnahme gehen müssen, um auch nur die geringste Überlebenschance zu haben. Aber mein Vater suchte immer den Tod, glaube ich. Man raucht nicht 30 Jahre lang zwei Schachteln am Tag, es sei denn, man tut es. Vor allem, wenn man zwischendurch einen Herzinfarkt erleidet. Aber mein Vater ging nicht gleich zu Beginn in die Notaufnahme. Er wartete – wartete auf das Licht. Vielleicht wollte er einen letzten Morgen in seinem schönen Stadthaus in der Normandie erleben. Im Garten sitzen und ein letztes Mal die Blumen betrachten? Das würde ich tun. Warum ins Krankenhaus gehen, wenn man weiß, dass es das Ende ist? Warum nicht zu Hause sterben? Ich schätze, Sie möchten Ihrem Ehepartner das Trauma und das Chaos ersparen – obwohl der Tod, egal, wo Sie sind, ein Chaos ist. Also rief er die Notrufnummer 911 an, aber es war kein Arzt verfügbar. Volle 12 Stunden lang war kein Arzt verfügbar. Was also tat mein sterbender, blutender Vater? Er ging zum Allgemeinarzt. Und entschuldigte sich in aller Form dafür, dass er unangekündigt aufgetaucht war. Mein Vater entschuldigte sich sein ganzes Leben lang dafür, dass er atmete. Er war das Kind eines Generals, der meine Großmutter während eines Kriegsurlaubs zum sechsten Mal schwängerte. Diese letzte Schwangerschaft brach ihr das Herz. Sie verfiel in eine Depression, die sie bis zu ihrem Tod nicht mehr verließ, als mein Vater 22 war. Mein Vater kam also als ungewolltes Kind auf die Welt, das sich bis zu seinem Tod dafür entschuldigte, dass er atmete und das Raum-Zeit-Gefüge anderer Menschen störte.

Wenn die Frau meines Vaters anruft, schaue ich nach, wann der nächste Zug kommt, und renne durch die Straßen von Paris. Ich bin 15 Minuten vom Bahnhof entfernt, der nächste Zug kommt 13 Minuten später. Ich verstehe nie, warum die Leute in Filmen aus Liebe rennen. Man rennt, wenn es eine Tragödie gibt, nicht, weil das Leben eine romantische Komödie ist. Ich sehe, wie sich die Türen schließen und der Zug abfährt, während ich weinend auf dem Bahnsteig zurückbleibe. Ich rufe meine Brüder an. Der Älteste geht wie üblich nicht ran – eine verdammte Metapher für sein Leben. Der andere, Manuel, der Mittlere – ich bin der Jüngste – erzählt mir ständig, dass er eine Klasse unterrichten muss, dass er seine Verpflichtung einhalten muss. Ich werde dramatisch und schreie, dass sein Vater im Sterben liegt und dass dies wahrscheinlich die letzte Chance ist, die er bekommt, um sich zu verabschieden. Nach einer Weile wird ihm endlich klar, was er tut.

Ich habe genug Nächte in Krankenhäusern verbracht, um zu wissen, dass ich nicht richtig angezogen bin. Es wird kalt und das einzige, was ich trage, ist ein Sommerkleid. Ich kaufe Hosen, eine Strickjacke, eine Jacke, einen Pullover für Manuel, damit er es warm hat (ich werde all diese Klamotten bald loswerden). Er kommt an, wir steigen in den Zug, wir sprechen kaum, es ist surreal. Nach einer Stunde Fahrt erfahren wir, dass unser Vater in ein Krankenhaus in einer anderen Stadt, Rouen, verlegt wird. Es liegt auf derselben Linie, also halten wir dort, checken in einem Hotel ein und gehen in ein Restaurant, um etwas zu essen, bevor es ernst wird. Um 10 Uhr bekommen wir einen Anruf von meiner Stiefschwester: „Eva? Sie hatten keine Zeit, ihn zu verlegen. Dein Vater ist gestorben.“ Nichts Ausführlicheres als das, das Einzige, was sie herausbekommen konnte, war die Information.

Manuel und ich beginnen, durch die Straßen dieser fremden Stadt zu irren. Wir sind nirgendwo, nicht zu Hause, nicht bei ihm, nur wir beide in unbekannten Straßen in einer seltsam heißen Frühlingszeit – an dem, was wir erleben, ist nichts auch nur annähernd Normales. Wir schluchzen und halten uns gegenseitig; diese Erfahrung mit meinem Bruder ist seltsam tröstlich. Er ist das einzige Wesen, das genau dasselbe zur gleichen Zeit durchmacht wie ich. Ich, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir sind zwei verlorene Kinder, deren Vater gerade gestorben ist, und wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Ich rufe die Intensivstation an, um herauszufinden, was als nächstes mit dem Körper geschehen soll. Was vor ein paar Stunden noch „mein Vater“ war, ist jetzt „der Körper“. Der Mann am Telefon ist ein wenig überrascht, als ich ihm sage, von welchem Körper ich spreche.

— Herr Husson? Sie sprechen von Jacques Husson? [Pause] Warten Sie einen Moment, ich muss etwas überprüfen. [Pause] Hmmm, tut mir leid, es sieht aus, als wäre ein schrecklicher Fehler passiert. Herr Husson ist nicht tot.

- Wie bitte?

Ich sehe Manuel an. Und ich sage den seltsamsten Satz meines Lebens: Er ist nicht tot . Papa ist nicht tot. Mein armer Bruder wird mitten im Schluchzen unterbrochen. Ich schalte das Telefon auf Lautsprecher.

— Ich weiß nicht, was passiert ist, ich habe mit deiner Mutter gesprochen—

— —sie ist meine Stiefmutter. Nicht meine Mutter.

— Ihre Stiefmutter, entschuldigen Sie, und ich sagte, die Blutung sei so heftig gewesen, dass ich nicht sicher war, ob er noch mehr als fünf Minuten zu leben hatte. Und dann legte sie auf.

— Und wann war das?

— Vor zwei Stunden.

Ich wende mich an Manuel: Sie haben über eine Stunde gebraucht, um uns Bescheid zu sagen? Während wir im Restaurant saßen, während wir in einem Hotel eincheckten, obwohl wir doch ein Auto hätten nehmen können?

— Und er lebt noch?

- Ja.

Mein Herz weiß nicht mehr, wohin es gehen soll. Es hüpft hin und her. Es kommt mir alles nur allzu seltsam bekannt vor. Der Herzinfarkt, den er hatte, als ich 18 war. Eine ganze Woche zwischen Leben und Tod. Dann, vor sechs Monaten, als Papa fünf Wochen im Koma lag und wieder aufwachte, bis zu dem Punkt, an dem es offensichtlich war, dass wir uns auf das Schlimmste vorbereiten mussten. Ich begann zu trauern. Ich fürchtete mich vor den Anrufen, die ich morgens und abends ins Krankenhaus machte, wenn ich nicht dort sein konnte. Und dann rief ich eines Abends an, nur um zu erfahren, dass er entlassen worden war und wieder zu Hause war – ich konnte nicht glauben, dass unsere Stiefmutter uns nicht angerufen hatte. Zerrüttete Familien.

Wir checken aus dem Hotel aus, sie sind so freundlich, mir das Geld zurückzuerstatten, aber dann verlangt das Taxi 300 Euro in bar, um uns in das andere Krankenhaus in Le Havre zu bringen. Denn wir sollten nie vergessen, dass der Tod eine Gelegenheit für Geschäfte ist. Ich würde ihm gerne eine reinhauen, aber es ist mitten in der Nacht, ich muss realistisch werden. Ich akzeptiere für die Hälfte des Preises und mit Kreditkarte. Wir fliegen schweigend in die Nacht hinein, wir brauchen eine Stunde. Wir erreichen die Intensivstation um 1:17 Uhr, müssen aber noch eine Stunde warten. Aufgrund von Budgetkürzungen ist die Intensivstation unterbesetzt und es gibt niemanden, der der Familie eines sterbenden Mannes die Türen öffnen könnte.

Wir sind da, aber er ist nicht wirklich da; er ist in der Schwebe. Nicht mehr ganz hier, noch nicht ganz da. Sein Körper ist mit einer Armee von Schläuchen bedeckt, er liegt auf diesem deprimierenden Krankenhausbett, in einem deprimierenden Raum, in dem offensichtlich schon zu viele Menschen gestorben sind. Der Geruch, der von seinem Körper ausgeht, ist nicht mehr seiner, sondern ein medizinischer, da seine Haut die Moleküle aller Flüssigkeiten absondert, die ihm verabreicht werden. Es könnte auch der Geruch des Todes sein – ich weiß es nicht, es ist das erste Mal, dass ich den Todeskampf eines Menschen miterlebt habe. Der Arzt sagt uns, er könne jeden Moment sterben, wir haben es rechtzeitig geschafft. Meine Stiefmutter sieht aus wie ein Wolf in Not. Sie dachte wirklich, er sei tot. Unsere 30 Jahre alte Anspannung ist in diesem Moment beiseite gelegt.

Wir drei umarmen uns und weinen zusammen, und dann verabschieden wir uns abwechselnd. Ich klettere aufs Bett, lege mich in den engen Raum zwischen seinem Körper und der Seitenstange, versuche ihn festzuhalten, versuche seine Seele in meinem Kopf heraufzubeschwören, schaue, ob ich ihn irgendwo finden kann, schaue, ob ich ihn zurückholen kann, ihn dazu bringen kann, den Styx noch einmal zu überqueren. Aber das Einzige, was ich sehe, ist das ständige Piepen, der fremde Geruch und die Kälte seiner schweißnassen Haut. Ich streichle sein Gesicht. Ich schneide ihm nicht die Fingernägel, wie ich es zwischen zwei Komas getan habe – seine Fußnägel werden fast unkenntlich bleiben, zu lang, von der Krankheit gezeichnet, vom Alter gestreift, von der Niederlage vergilbt. Ich öffne seine Augen so behutsam ich kann. Einen Augenblick lang denke ich an Uhrwerk Orange , aber Alex lebt, trotz allem, und in dieser wunderschönen wassergrünen Iris, die ich so oft in meinem Leben angestarrt habe, kann ich nichts mehr sehen, nicht die geringste Spur des schelmischen Geistes, der einst die Festung zusammenhielt, die Festung, die auch eine der ängstlichsten und niedergeschlagensten war, die ich je getroffen habe. Die Seele des kleinen Jungen, der mit sechs Jahren, gleich nach dem Krieg, in einem Internat ausgesetzt wurde, des kleinen Jungen, der zurückgelassen wurde und seine eigenen Eltern für die Liebe hasste, die sie ihm nie gaben. Ich habe keinen Zugang mehr zu dieser Seele. Der Tod hat Einzug gehalten und sie bereits besiegt.

Die Minuten vergehen, werden zu Stunden. Niemand versteht, wie er noch am Leben sein kann. Oder besser gesagt, wie er noch untot ist. Um 8 Uhr morgens bin ich ausgeweint und habe mich so oft verabschiedet, dass es nichts mehr bedeutet. Wir beschließen, uns abzuwechseln, wenn wir bei ihm sind. Manuel und ich gehen zu ihm nach Hause (mein älterer Bruder ist immer noch nirgends zu sehen und hat immer noch nicht auf unsere Nachrichten geantwortet). Ich suche in seinem Arbeitszimmer nach unseren Briefen. Besonders nach den Briefen, die ich die ganze Familie gebeten habe, ihm zu seinem 70. Geburtstag zu schreiben. Meiner ist hart. Als ich 30 wurde, lud ich ihn mit meinem ersten Gehalt als Filmemacherin auf eine Reise ein; ich wollte eine Wanderung in der Wüste machen, um über mein Leben und das kommende Jahrzehnt nachzudenken, und mein Vater, der nicht viel sprach, schien der perfekte Begleiter auf meiner Suche nach Selbstbeobachtung zu sein. Es schien auch eine großartige Erfahrung zu sein, die uns zusammenschweißte, eine Möglichkeit, unsere Beziehung als vollwertige Erwachsene zu verstehen. Am Ende habe ich es besser verstanden, als mir lieb war. Der örtliche Führer begann am zweiten Tag, mich zu belästigen. Zuerst dachte ich, ich könnte damit klarkommen, aber als er mir versprach, mich in meinem Zelt in der Wüste zu besuchen, weil ich „nicht nein sagen konnte, bis ich es versucht hatte“, geriet ich in Panik. Das Bild meiner Vergewaltigung im Zelt neben meinem Vater tauchte in meinem Kopf auf und ich mochte es nicht. Ich beschloss, dass ich, ob es mir gefiel oder nicht, die Hilfe des Patriarchats brauchte, um dem Patriarchat entgegenzutreten. Mein Vater sagte nur eines: „Du bist mit 17 von zu Hause weggelaufen, hast mich seitdem nie um Hilfe gebeten, du bist ein großes Mädchen, du kannst das allein schaffen.“ Ich sagte kein Wort. Ich drehte mich weg und schäumte tagelang. Wochen. Jahrelang. Ich war so wütend, dass er, als ich dem Führer später mit Dolchen in den Augen sagte, er solle nicht einmal daran denken, wohl verstand, dass ich zu unberechenbar war, um eine befriedigende Beute zu sein. Er ließ es sein, und ich starrte ihn wütend an, als ich ihn am Ende in bar bezahlte. Er hatte mich belästigt und obendrein musste ich dafür bezahlen. (Jahre später schien er den Vorfall vergessen zu haben, da er mir eine E-Mail schrieb, um zu fragen, ob ich daran interessiert wäre, in sein aufstrebendes Unternehmen zu investieren.)

In dem Brief, den ich meinem Vater zu seinem 70. Geburtstag schrieb, sagte ich ihm einfach, dass wir als Erwachsene nie eine befriedigende Beziehung aufgebaut hätten, weil er nie die Initiative ergriffen hätte. Die Reise in die Wüste war nur ein Beispiel für eine nie endende Enttäuschung. Da war auch die negative Fixierung meiner Stiefmutter auf mich, seit ich ein Teenager war. All die kleinen Intrigen, die Szenen, die sie machte, wenn er Zeit mit mir verbrachte. An einem Weihnachtsfest ließ sie mich nicht nach Hause – und weder er noch meine Brüder protestierten, weil sie ihre Szenen mehr fürchteten als mich auszugrenzen. Man kann solche Episoden hinter sich lassen, aber man vergisst sie nicht. In meinem Brief sagte ich ihm, dass dies seine letzte Chance auf eine sinnvolle Vater-Tochter-Beziehung sei, Dinge mit mir zu unternehmen, sich zu engagieren. Aber etwas blieb hängen. Irgendwo kannte der kleine Junge, der nie eine richtige Vaterfigur hatte, nur Angst und Rückzug und Schweigen, und die einzige Anstrengung, die er aufbringen konnte und die ich anerkannte, war, ein liebevoller Großvater für meinen Sohn zu werden, der ein paar Tage zuvor buchstäblich eine ganze Woche mit ihm verbracht hatte.

Der Punkt ist: Der Tod ruft Wut hervor. Während mein Vater im Sterben liegt, kann ich nicht aufhören, wütend auf ihn zu sein, weil er gegangen ist, weil er sich nicht um all die Dinge gekümmert hat, von denen ich dachte, wir hätten noch Zeit, sie zu klären. All der Schmerz und das Schweigen. Und dann bin ich wütend auf ihn, weil er am Leben festhält, wenn sein Körper es nicht mehr aushält, wenn wir es nicht mehr aushalten. Als ob jemand eine Tür in mir geöffnet hätte, eine Tür, die sich zu einem dunklen Raum öffnet, von dem ich nicht wusste, dass er existiert, ein metaphysischer Wirbel, eine negative Energie, die durch mich hindurchgeht, eine Wut, eine Klage, die ich von meinen Vorfahren und all jenen geerbt habe, die versucht haben, uns zuvor zu warnen, auf die wir aber nicht gehört haben. Es ist ein so primitives und dunkles Gefühl, dass es nur in einer Kultur einen Namen hat, einem isolierten Stamm, der auf den Philippinen lebt, den Ilongots: Es heißt Liget. Die treffendste Übersetzung wäre „Hochspannung“. Sie entscheiden sich, die Spannung abzubauen, indem sie kollektiv – und im wahrsten Sinne des Wortes – auf Kopfjagd gehen. Der Tod ist wie die Geburt: Sie können sich so sehr darauf vorbereiten, wie Sie wollen, er mag universell sein, aber er ist die intimste, einzigartigste und primitivste Erfahrung, die es gibt. Sie gehen da durch wie ein Tier, so gut Sie können.

Was ich zu fühlen beginne, ist kein Schmerz. Es ist keine Trauer, wie damals, als man uns in Rouen sagte, er sei gestorben. Es ist dieser körperliche Schock , dieses ständige Dröhnen eines Erdbebens, diese körperliche Gefühllosigkeit, eine schwere Taubheit gepaart mit Wellen von Schwindel, Erstaunen, Wut, Wellen purer Schwere, als müssten die Zellen in meinem Körper mein ganzes Skelett tragen, damit ich nicht zusammenbreche. Diese Wellen beginnen an seinem Bett und hallen wie Nachbeben mehr als sechs Monate lang nach. Wenn ich von seinem Haus zurückkomme, wo ich 30 fiebrige Minuten geschlafen habe, gehe ich zum Arzt.

— Wie lange wird es dauern?

„Das können wir nicht wissen. Es könnten Minuten oder Stunden sein.“

— Wäre er noch am Leben, wenn er nicht an diese Maschinen angeschlossen wäre?

— Nein, seine Lungen können nicht mehr selbstständig atmen.

— Warum lassen Sie ihn dann am Leben?

— Weil sein Körper nicht alleine am Leben bleiben kann.

— Genau das ist mein Punkt.

Ich fange an zu weinen.

— Sein Körper ist müde. Er hat ihn jahrelang misshandelt, dann hat die Medizin versagt und ihn ein erstes Mal gefoltert, und das Einzige, was Sie tun, ist, die Qualen zu verlängern. Das ist nicht menschlich. Er würde es hassen. Er ist nicht einmal mehr da.

— Was fragst du mich?

„Ich bitte Sie, wieder Menschlichkeit in diesen Prozess einzubringen. Ich weiß, dass jeder denkt, er täte sein Bestes, aber sein Bestes ist nicht das Richtige.“

— Wir machen keine Sterbehilfe. Das werde ich nicht tun. Ist dir klar, was du da von mir verlangst? Wurdest du schon einmal von jemandem heimgesucht? So etwas möchte ich nicht erleben.

Der Arzt und ich streiten eine Weile, bevor ich gehe, noch wütender und trauriger. Plötzlich verspüre ich den überwältigenden Drang, meinen Sohn zu umarmen, meinen eigenen vierjährigen Jungen auf der schwierigen Reise der Trauer zu begleiten. Ich muss bei den Lebenden sein. Ich kann diesen Unsinn, diese untote Zone, die absurde Behandlung durch die moderne Medizin nicht mehr ertragen. Mein älterer Bruder Julien ist immer noch nicht da, und ich habe keine Abschiede und Gedichte mehr und kann auch keine kleinen Locken mehr aus der weißen Mähne schneiden, die das charakteristische Merkmal meines Vaters ist, seit er 30 war.

Ich werfe einen letzten Blick auf das, was vom Geist meines Vaters übrig ist, und habe das Gefühl, dass die körperliche Hülle, die auf dem Tisch liegt, genauso sehr er ist wie sein Hemd und seine Hose. Das einzige, was mich beunruhigt, ist die Vorstellung, dass er allein sterben könnte, so gestorben er auch sein mag. Er ist ungewollt auf die Welt gekommen, und ich möchte, dass er die Liebe seiner eigenen Kinder spürt. Manuel muss mir versprechen, dass er ihn nicht allein sterben lassen wird. Julien kommt gegen 17 Uhr, nachdem ich gegangen bin, und zu meiner Überraschung hören die Ärzte beim Schichtwechsel meine Bitte und sagen uns, dass sie den Tod meines Vaters für 20:45 Uhr am selben Abend, den 8. Mai, ansetzen können – eine Woche vor seinem 76. Geburtstag.

Ich fahre mit dem Zug nach Hause. Völlig leer. Ich erinnere mich nur an meine Ankunft zu Hause. Ich liege weinend im Bett, mein Mann und mein Sohn halten mich fest und geben mir so viel Liebe und Unterstützung wie sie können. Gaspard sagt zu mir: „Sei nicht traurig, Maman, ich bin für dich da!“

Später improvisiere ich auf dem Balkon unserer warmen Wohnung, der auf das Blätterdach des Parks blickt, neben dem wir wohnen, eine kleine Zeremonie vor dem Sonnenuntergang. Ich erkläre meinem Sohn, dass wir Opa auf seiner Reise begleiten werden. Um 8:45 Uhr erhebe ich mein Glas zur Sonne, Alexandre und Gaspard tun dasselbe, und eine Brise streift sanft die Bäume, als würde ein Riese ihre Blätter streicheln. Ich sage zu Gaspard: „Schau! Das ist Opa, der sich von uns verabschiedet. Er ist gerade gegangen.“ „Oh!“, sagt Gaspard.

Alexandre und ich weinen still, und Gaspard bricht untröstlich in Tränen aus. Doch dann, vier oder fünf Minuten später, hört er genauso schnell auf, wie er angefangen hat. „Sei nicht traurig, Maman. Wir sind da.“

Ich lächle unter Tränen.

— Weißt du, was schön ist?, frage ich ihn.

- Was?

— Jedes Mal, wenn wir den Wind in den Bäumen sehen, wissen wir, dass es Großvater ist, der uns umarmt und küsst. Er wird da sein, bei uns.

— Schau! Da! Er macht es schon wieder!

Und ich umarme Gaspard lange, lange.

Um 22 Uhr schreibe ich Manuel eine SMS. Wie ist es gelaufen? Er antwortet sofort. „Ähm, ich wollte es dir sagen. Wir haben es noch nicht gemacht. Julien fand es zu traurig, dass Papa am Tag des Waffenstillstands starb, da er während des Krieges geboren wurde, also machen wir es kurz nach Mitternacht.“ Ich seufze. Aber ich verstehe. Es ist schwer, loszulassen. Man findet Gründe, wie irrational sie auch sein mögen. Aber dann, zum x-ten Mal, ist mein Vater untot. Wie oft kann jemand unsterblich werden? Ich erzähle es Alexandre oder Gaspard nicht, sie müssen nicht durchmachen, was ich durchmache. Ich schlafe erschöpft ein. Mein Papa stirbt, während ich schlafe, während Manuel seine Hand hält und ihm sagt, er sei ein Kondor, der über die Anden fliegt und frei ist.

Drei Tage später präsentiere ich meinen Film „ Girls of the Sun“ im Wettbewerb von Cannes vor 2.000 Zuschauern. Das Einzige, woran ich denken kann, ist, dass Papa nicht da ist. Ich bin so wütend und verwirrt. Der Women's March findet auf dem roten Teppich meines Films statt – es ist eine Ehre, ein historischer Moment. Ich bin eine von diesen 82 Frauen, die Geschichte geschrieben haben und jenes heilige Land des Filmemachens erreicht haben, das normalerweise Männern vorbehalten ist. Die Gesellschaft verändert sich und ich bin Teil dieser Veränderung. Aber mehr als alles andere schalte ich auf Autopilot: Ich lächle und pose und winke und lächle. Aber mehr als alles andere leide ich wie ein Tier in einem goldenen Käfig. Nur wenn Gaspard in meine Arme springt und der Menge wie die Königin von England zuwinkt, kann ich wirklich im Moment leben. Ich lege ihn auf meine Hüfte, als wir den Lumière-Vorführraum betreten, wo ich erstaunt feststelle, dass uns 2.000 Gesichter zugewandt sind, die vor lauter Freude jubeln und klatschen, als wäre es ein riesiges Konzert. Ich treffe den Blick eines Schulfreundes, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe und der in Tränen ausbricht, meine Augen füllen sich mit Tränen, Gaspard ist euphorisch, und für einen flüchtigen Moment nehmen wir beide die magische Energie der Menge auf, und die Schwere fällt von uns ab.

Doch es dauert nur eine Sekunde, und einer der glücklichsten Tage meines Lebens wird zu einem der schmerzhaftesten. Jede Sekunde erinnert mich an seine Abwesenheit, und als der Abspann läuft und ich vor Verzweiflung fast ohnmächtig werde, überzeugt davon, dass alle den Film gehasst haben, als die Leute dem Film 17 Minuten lang stehend applaudieren, schaue ich mich völlig ratlos um – vor allem, als die kurdischen Darsteller anfangen, „Jin J i yan Azadi“ zu skandieren: „Frauen, Leben, Freiheit.“ (Auf YouTube gibt es ein unheimliches Video von diesem Moment.) Während ich meinen Blick durch die Menge schweife, bleibt mein Blick an Pedro Almodóvar hängen, der zwei Meter von mir entfernt steht, mir applaudiert, mich anlächelt und Freundlichkeit ausstrahlt. Mir steigen die Tränen in die Augen. Wenn das kein schelmisches Augenzwinkern meines Vaters ist, weiß ich nicht, was es ist. Almódovar hat mit seiner weißen Mähne und seiner bärenartigen Figur nicht nur eine gewisse körperliche Ähnlichkeit mit ihm, sondern mein Vater ist auch derjenige, der mich mit seinem Kino und jedem einzelnen seiner Filme bekannt gemacht hat. Almodovar ist mein Zuhause.

Die Tage und Wochen danach sind ein einziger Schmerz. Einen Tag vor der Preisverleihung in Cannes beerdige ich meinen Vater. Der Verleiher fliegt uns zurück, weil wir vielleicht einen Preis gewonnen hätten. Haben wir aber nicht. Die Achterbahnfahrt nimmt epische Ausmaße an. Dann höre ich zwischen der riesigen Pressearbeit für den Film und dem Feinschliff des Schnitts nicht auf zu arbeiten, ich habe keine Zeit dafür und habe das Gefühl, in der Gewalt des Ganzen zu ertrinken. Ich trage es in meinen Eingeweiden mit mir herum. Es begleitet mich überallhin. Manchmal träume ich von einer Zeremonie in einem Wald, bei der ein Schamane diesen Ball aus mir heraustreibt. Manchmal stelle ich ihn mir vor, fast wie ein Tier oder einen Leichendieb, der gemütlich in meinem Inneren hockt und sich von meiner Seele ernährt, ein Parasit meines Lebens.

Während ich diese Worte an einem Strand in den Staaten schreibe, sind ein paar Monate vergangen. Der Lärm des Atlantiks erinnert an jenes, das mich als vierjähriges Mädchen auf Isla Cristina in Spanien erschreckte und faszinierte, als ich meinem 40-jährigen Vater beim Tauchen und Schwimmen ins mächtige Meer zusah. Ich beschwöre die Spuren meiner Kindheit, der ewigen Zeit herauf, und zum ersten Mal seit Monaten fühle ich mich beruhigt. In letzter Zeit bin ich nicht mehr in der Lage, die einfachsten Dinge zu tun – E-Mails, Arbeitsverpflichtungen, das Familienleben. Nichts ergibt einen Sinn. Ich muss allein sein und schreiben und lesen. Ich muss mich wieder zentrieren. Eine Frage des Überlebens. Ich habe gerade ein paar Tage mit James Baldwin und Another Country verbracht. Obwohl Rufus‘ Schmerz und Verlust, seine Wut sich von meinen unterscheiden, finde ich darin ein Echo und kann zum ersten Mal den Tod meines Vaters in Worte fassen. Mir ist klar, dass Baldwin mich mit seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, die Ströme der Seele und ihre gewundenen Pfade zu sezieren, aus meinem eigenen Abgrund befreit hat. Geleitet nur von der unbarmherzigsten, anspruchsvollsten Ehrlichkeit, fürchtet Baldwin keine Impulse, keine Verletzlichkeit, denn sie sind menschlich und prägen, wer wir sind. Ich bin in Tränen aufgelöst, als ich die ersten 20 Seiten lese. Ich bin in Tränen aufgelöst, als mich endlich die Emotionen erreichen. Ich bin in Tränen aufgelöst und zum ersten Mal seit Monaten in Frieden.

Endlich bin ich zu Hause, in der Heimat des Schmerzes. Doch ich bin nicht allein, denn die Worte sind zu mir zurückgekehrt.

Talkhouse Weekend Playlist: Ibibio Sound Machine lässt die Klänge der Vergangenheit und der Zukunft widerhallen

Wir präsentieren: „Index Finger“ von Lonely Parade

Auswahl der Redaktion: Verwandte Vorträge

Jedes Lebewesen wird eines Tages sterben

Über zwanghaftes Heimvideodrehen während Verlust, Geburt und Hamlet

„Jeder stirbt frustriert und traurig und das ist schön“ oder wie Satyajit Rays Pather Panchali mir durch eine beschissene Zeit half

Filme machen, Babys machen (und das Monster neben mir)